オンラインゲームやスマホゲームを遊んでいると、チャットやSNSで当たり前のように飛び交う「bot(ボット)」という言葉。

しかし、その本当の意味や、どこまでがセーフでどこからがアウトなのかをきちんと説明できる方は意外と多くないはずです。

本記事では、「robot」を語源とする一般的なIT用語としてのbotと、ゲーム内で使われるbotの意味の違いから、MMORPG・FPS・スマホゲームごとの具体例、不正行為としてのbotが招くリスク、さらには「お前botかよ」といったスラングとしてのニュアンスまでを整理して解説します。

読み終えるころには、「botって結局なに?」というモヤモヤが解消され、安全にオンラインゲームを楽しむための判断基準が身につくはずです。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

ゲームで「bot(ボット)」とは?基本の意味と語源

「bot」は何の略?一般的なIT用語としての意味

「bot(ボット)」は、もともと英単語「robot(ロボット)」を短くした言葉です。

IT分野では、人間が一つ一つ操作しなくても、あらかじめ決められた処理を自動で繰り返すプログラム全般を指して使われます。

例えば、次のようなものはすべて「bot」の一種です。

-

Webページを自動巡回して情報を集める検索エンジンのプログラム

-

チャットアプリやSNSで、定型文を自動返信するチャットボット

-

一定間隔で同じ処理を実行し続ける自動スクリプト

つまり一般的なIT分野では、「人間の代わりに決まった作業を自動でこなすプログラム」がbotの基本的なイメージです。

ゲーム用語としての「bot」:自動操作キャラとAIプレイヤー

ゲームの文脈で「bot」と言った場合、大きく次の2つの意味があります。

-

公式が用意したAIキャラクター(CPU・NPC)

-

FPSやバトロワなどで、対戦人数が足りない時に補充されるコンピューター操作の敵や味方

-

オフラインやトレーニングモードで、対人戦の練習相手として登場するキャラクター

これらはゲーム側が最初から用意した「正規の機能」であり、利用しても問題はありません。

-

-

プレイヤーの代わりに動く「不正な自動操作キャラクター」

-

オンラインRPGなどで、経験値稼ぎやアイテム収集を自動化するために使われるプログラム

-

プレイヤーが操作していないのに、24時間ほぼ同じ行動を繰り返すキャラクター

こちらは多くのオンラインゲームで「利用規約違反」とされ、アカウント停止(BAN)の対象になります。

-

どちらも「自動で動く」という点では共通しますが、公式が用意した機能か、外部の不正ツールかという点が大きな違いです。文脈によって意味が変わるため、「どのゲームで」「どういう話の流れで」使われているかをセットで理解することが重要です。

ゲームジャンル別「bot」の具体例

MMORPGでのbot:自動狩り・自動採集などの不正自動化

MMORPG(大規模多人数オンラインRPG)では、レベル上げやアイテム集めなど、同じ作業を長時間繰り返す場面が多くなります。そのため、「そこを自動化したい」というニーズが生まれやすく、botが問題になりやすいジャンルです。

代表的な不正botの挙動は、次のようなものです。

-

同じルートを延々と周回し、ひたすらモンスターを倒し続ける

-

一定間隔でスキルやアイテムを機械的に使用する

-

誰かに話しかけられても、チャットに一切反応しない

-

昼夜問わず、ほぼ24時間同じ場所・同じ動きで稼働している

このようなbotが大量に存在すると、次のような問題が発生します。

-

狩場がbotだらけになり、通常プレイヤーが狩る場所がなくなる

-

ゲーム内通貨やアイテムが大量に生産され、物価のインフレ・崩壊が起こる

-

botで稼いだ通貨やアイテムがRMT(リアルマネートレード)に流れやすくなる

結果として、真面目に遊んでいるプレイヤーほど不利になり、ゲーム全体の寿命を縮める要因になります。そのため、MMORPGの運営会社は、ログ解析や通報システムなどを用いて、積極的にbot対策を行っています。

FPS・バトロワでのbot:初心者用CPU・練習相手としてのAI

FPSやバトロワ系ゲームにおいて、「bot」は主に次のような意味で使われます。

-

マッチング人数が足りない場合に、自動で補充されるCPUプレイヤー

-

初心者が照準(エイム)や操作に慣れるために戦う練習用の相手

これらはゲーム公式が用意したAIであり、不正行為ではありません。難易度が調整されていて、人間のプレイヤーより少し弱めに設定されていることも多く、「対人戦に入る前のウォーミングアップ」として重要な役割を担っています。

一方で、実際のプレイヤーに対して

-

「あいつbotみたいな動きだな」

-

「味方botしかいない」

といった言い方をする場合もあり、この場合の「bot」は「弱い」「判断が単調」という侮辱的なニュアンスを含むスラング用法になります(詳細は後述します)。

スマホゲームにおけるオート機能とbotの違い

スマホRPGやソーシャルゲームでは、「オート戦闘」「自動周回」などの公式機能が最初から実装されているケースが増えています。

ここで重要なのは、次の区別です。

-

公式オート機能

-

ゲームに最初から組み込まれている自動戦闘・自動周回機能

-

メニューやヘルプに説明があり、利用が認められている

→ 通常の範囲で利用する分には問題ありません。

-

-

外部ツールや改造アプリによる自動操作(不正bot)

-

別アプリやPCソフト、改造クライアントなどを使い、タップや入力を自動化する

-

規約で明確に禁止されていることが多い

→ 発覚した場合はアカウント停止などの対象になり得ます。

-

「公式のオート機能があるから、自分でさらに自動化を足してもいいだろう」という発想は危険です。

ゲーム内に用意された範囲だけを使うことが、安全な遊び方だと考えてください。

なぜ「bot」が問題になるのか:ルールとリスク

不正botがゲームバランスや経済に与える影響

不正botは、一人ひとりは小さな存在に見えても、数が増えるにつれゲーム全体に大きな悪影響を与えます。主な影響は次のとおりです。

-

狩場や資源の独占

-

人気の狩場や採集ポイントがbotだらけになり、通常プレイヤーが快適にプレイできなくなる

-

新規プレイヤーが育ちづらくなり、ゲームコミュニティ自体が縮小してしまう

-

-

ゲーム内経済の崩壊

-

botが膨大な量の通貨・アイテムを市場に流し続けることでインフレが進行する

-

真面目にプレイしても稼ぎづらくなり、モチベーションが低下する

-

-

RMTの温床化

-

botで集めた資産を現実のお金で売買するRMTが広がる

-

さらにbotが増え、悪循環が加速する

-

このように、不正botは「一部のプレイヤーだけ得をする問題」ではなく、ゲームサービス全体の健全性を損なう存在として扱われています。

規約違反になるケースと、一般的なペナルティの例

具体的なルールはゲームごとに異なりますが、多くのオンラインゲームで共通して禁止されている行為は次の通りです。

-

外部プログラムや改造クライアントによる自動操作(bot)

-

データ改ざんや異常な挙動を引き起こすチートツールの使用

-

RMTサイトやSNSでのゲーム内資産の売買、RMT業者への協力

これらが発覚した場合、一般的には次のようなペナルティが科されることがあります。

-

一定期間のアカウント停止

-

永久BAN(アカウントの永久停止)

-

悪質な場合、関連アカウントや同一端末の別アカウントも停止対象となることがある

最終的な判断や罰則内容は、各ゲームの利用規約・運営ポリシーが基準となります。少しでも気になる場合は、実際にプレイしているゲームの公式サイト・利用規約を必ず確認してください。

botと疑われないために意識したいポイント

自分では普通にプレイしているつもりでも、周囲から「botっぽい」と誤解されてしまうことがあります。以下の点を意識しておくと安心です。

-

チャットやエモートで適度に反応する

-

長時間同じ場所で狩りをする場合でも、声をかけられたらきちんと返事をする

-

PT募集や挨拶には短くても良いので反応する

-

-

行動パターンに変化をつける

-

完全に同じルート・同じ動きばかりだと、botのように見えてしまうことがあります

-

少しだけ回り道をする、狩場を変えるなどの工夫も有効です

-

-

外部ツールは入れない・使わない

-

「半自動だから安全」「みんな使っている」といった言葉に流されず、ツール自体を導入しないようにする

-

-

共有環境の利用に注意する

-

ネットカフェや共有PCでプレイする場合、他人の不正行為に巻き込まれる可能性もゼロではないため、ログインには細心の注意を払ってください。

-

「bot」と混同しやすい関連用語

チートとの違い:ゲームデータ改ざん系との線引き

チート(cheat)は、ゲーム側が想定していない不正な有利行為全般を指す言葉です。典型的には、次のような例が挙げられます。

-

ダメージ量や移動速度を不正に引き上げる

-

壁越しに敵が見えるようにするウォールハック

-

反動をほぼゼロにして、ブレない射撃を実現するツール

一方でbotは、「プレイヤーの代わりに操作する自動プログラム」を指す言葉です。

-

bot:自動操作そのものを指す言葉

-

チート:ゲーム内容や数値の書き換えなど、不正な有利行為全般を指すより広い概念

実際には、botがチート機能を兼ね備えているケースもあり、その場合は「botでありチートでもある」状態になります。

マクロとの違い:単純な操作自動化との境界

マクロ(macro)は、本来「複数の操作を一つのボタンにまとめる」ための機能や設定を指します。具体例としては、次のようなものがあります。

-

同じキーを高速連打する処理を、自動で実行する

-

「スキル1→スキル2→スキル3」といった定型コンボを、一つのボタンで順番に発動させる

一部のゲームやデバイスでは、マクロ機能の利用が黙認・許可されている場合もありますが、多くのオンラインゲームでは「外部ツールによる自動操作」と見なされ、禁止されていることが少なくありません。

botとマクロの違いは、規模や賢さのイメージの違いです。

-

マクロ:比較的単純な一連の入力を自動で再生する

-

bot:移動・攻撃・回復など、キャラクター全体の行動を自律的に制御する

しかし、運営側の視点では、どちらも「プレイヤー本人が操作していないのにキャラクターが動いている」状態であり、禁止されているなら同じく規約違反です。安全を最優先する場合は、「公式が明確に認めている機能以外は使わない」ことを強くおすすめいたします。

RMTとの関係:botが利用されやすい理由

RMT(Real Money Trade)とは、ゲーム内の通貨・アイテム・アカウントなどを現実のお金で売買する行為です。多くのオンラインゲームでは、RMTそのもの、あるいはRMT業者との取引が禁止されています。

botとRMTは次のような形で結びつきやすくなります。

-

RMT業者が多数のbotを動かし、ゲーム内資産を大量に集める

-

集めた通貨やアイテムを、現金と交換する形で販売する

-

その利益を元手に、さらに多くのbotアカウントやサーバーを用意する

この循環により、botは単なる「個人のズル」に留まらず、不正ビジネスと結びついた行為となりやすい点が大きな問題です。

チャットスラングとしての「bot」

「お前botかよ」の意味とニュアンス

ゲーム内チャットやボイスチャットでは、次のような言い回しが使われることがあります。

-

「お前botかよ」

-

「味方botしかいない」

-

「今の敵、botみたいだったな」

この場合の「bot」は、次のようなニュアンスを含みます。

-

動きが単調で、判断が遅い・弱いプレイヤーへの侮辱

-

「人間が操作しているように見えない」「考えずに動いているように見える」という不満

必ずしも「不正ツールを使っている」と断定しているわけではなく、「botのようだ」という比喩として使われることも多いですが、いずれにしても相手を下に見る表現であることは変わりません。

フレンド同士での冗談と、ハラスメントになりうる表現

フレンド同士で気心が知れている場合、次のような軽い冗談として使われることもあります。

-

「今日マジで自分botだわ」

-

「さっきの動き、完全にbotだったね」

こうした自己ツッコミ的な使い方であれば、場の空気次第では問題にならないことも多いでしょう。

一方で、次のような使い方は注意が必要です。

-

初対面の味方に対して「お前botかよ」と繰り返し言う

-

負けた原因をすべて「botみたいな味方のせい」として責める

-

ボイスチャット等で特定のプレイヤーを執拗に「bot」と呼び続ける

このような行為は、ハラスメント(嫌がらせ)行為と判断され、通報の対象になる可能性があります。スキル差に対する不満をそのまま相手への悪口に変換するのではなく、後述のように建設的な提案に言い換える方が、長期的には自分にとっても得策です。

トラブルを避けるための言い換え・コミュニケーションのコツ

味方の動きに不満がある場合でも、次のような言い換えを心がけると、トラブルを避けやすくなります。

-

「ここはもう少しゆっくり攻めましょう」

-

「次からは一緒に動きませんか?」

-

「この敵はタゲ合わせが大事なので、同じ相手を狙いましょう」

このように、「相手を攻撃する言葉」ではなく、「どうすれば良くなるかの提案」に変えることで、同じ内容でも相手に伝わる印象が大きく変わります。結果的に、チーム全体の勝率アップにもつながりやすくなります。

安心してゲームを楽しむためのチェックリスト

絶対に手を出さない方がよい行為

オンラインゲームを長く安全に楽しむためには、次のような行為は避けてください。

-

外部ツールや改造アプリによる自動操作(不正bot)の利用

-

改造クライアントやチートツールを使った有利行為

-

RMTサイトやSNSを通じたゲーム内資産の売買

-

「このツールならバレない」「半自動だからセーフ」などと宣伝されているプログラムへの参加

いずれも「たまたま今はバレていないだけ」という側面が強く、発覚した場合のリスクは非常に大きいと考えてください。

怪しいツール・勧誘への対処法

怪しいbotツールやRMT勧誘に対しては、次のような基本的な対処をおすすめいたします。

-

「無料で自動周回」「放置で稼げる」といった甘い宣伝には近づかない

-

知らない人から送られてきたファイルやURLは開かない

-

フレンドに誘われた場合でも、「規約違反ではないか」「本当に安全か」を必ず自分でも確認する

-

少しでも不安があれば、公式サイトのFAQやサポートに目を通す

また、botツールの中には、PCやスマホにマルウェアを仕込んだり、アカウント情報を盗み出したりするものも存在します。ゲーム内だけでなく、端末や個人情報の安全を守る意味でも、導入しないことが最善の対策です。

botを見かけたときの通報・記録の基本

明らかに不自然な動きをするキャラクターを見かけた場合は、次の流れで対応すると安全です。

-

無理に関わらない

-

PK可能なゲームでも、個人的に「制裁」を加えようとせず、冷静に状況を確認します。

-

-

証拠を残す

-

スクリーンショットや動画で、不自然な行動パターンを記録しておきます。

-

キャラクター名・日時・場所なども控えておくと運営側が調査しやすくなります。

-

-

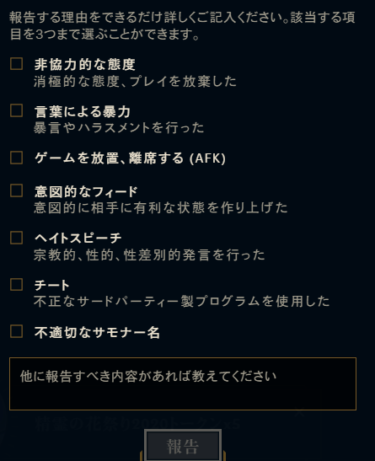

公式の手順に沿って通報する

-

ゲーム内の通報機能や公式サイトの問い合わせフォームなど、運営が指定している方法で報告します。

-

通報の具体的な手順はゲームによって異なるため、プレイを始めたタイミングで一度「通報・迷惑行為への対処方法」のページを確認しておくと安心です。